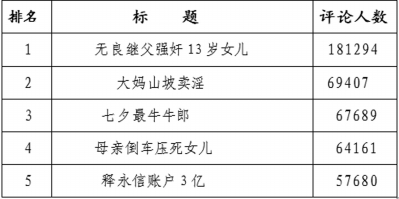

表一:2013年8月16日热点新闻跟帖

2013年7月,我国网民规模达5.91亿,互联网普及率攀升至44.1%。网络媒体已被公认为是继报纸、广播、电视之后的“第四媒体”,网络成为反映社会舆情的主要载体之一。当前社会反映出的热点网络事件绝大多数涉及社会公平正义,人民法院作为维护社会公平正义的主要执行者,如何有效应对涉法网络事件、网络舆情,提升人民法院司法公信力是当前人民法院面临的一项重大而紧迫的课题。宁夏高级人民法院从涉法网络舆情的概念、现状、特点、危害等方面进行深入探析,找出问题的成因所在,有针对性地提出了有效应对的路径选择。

一、涉法网络舆情的概念和现状

(一)涉法网络舆情概念

网络舆情是社会舆情的一种重要表现形式,是公众通过互联网发表对某一件或某一类现实事件的看法、观点、情绪、意见的集合,具有一定的影响力和倾向性的社会舆情。而所谓涉法网络舆情,从广义上讲,就是社会公众对立法、执法、守法、诉讼等涉及法律的事件通过互联网发表自己的观点或意见,并形成一定影响力和倾向性的社会舆情。

随着网络技术的推陈出新,网络舆情的传播形式日益丰富。课题组经研究对其进行了简单的分类,主要有:一是传统交流模式,如网络新闻、电子邮件、网络论坛、网络评论、网络聊天室等。二是信息交互模式,如近年出现的维基WIKI、聚合新闻RSS等新形态。三是即时通讯模式,主要以QQ、MSN等为代表。四是个人网站模式,如搏客、播客、个人新闻台等。五是手机信息模式,如手机短信、手机彩信、手机电视、手机广播、手机报纸、手机杂志等。

(二)涉法网络舆情现状

1.国内涉法网络舆情概要

课题组收集了2013年上半年,百度风云榜对社会新闻舆情监测数据显示,我国现阶段的网络舆情绝大多数涉及社会公平正义,涉法网络舆情占网络舆情的80%左右。

由以上数据来看,跟帖排名前5的热点新闻有4条直接涉法。如何有效引导和利用好这些大量的涉法网络舆情,是政法机关应当认真对待和亟待破解的重要课题。

2.区内涉法涉诉网络舆情基本情况

通过网上搜索和对全区法院近两年来涉法案件的调研显示,我区涉法网络舆情控制良好,没有出现影响全区社会稳定、经济发展的涉法网络事件及网络舆情,更没有出现在全国形成一定影响力的涉法网络舆情。

二、涉法网络舆情的特点和危害性

(一)涉法涉诉网络舆情特点

涉法网络舆情不仅具有涉法性,还必然具备网络舆情的全部特点。首先,涉法网络舆情具有一般性特点:1.隐蔽性。网络媒体依附的是虚拟的互联网空间,信息的传播者是一种匿名的、虚拟的身份在互联网上出现。2.直接性。在互联网上网民可以通过BBS论坛、新闻跟帖、微博和QQ等形式,即刻发表自己的观点、意见。3.复杂性。网民对同一事件、同一问题所持有观点或意见存在不同程度的差异,造成网络舆情的复杂性。4.难控性。网络上的普通信息经过炒作,可能无限扩大,加上网络舆情的隐匿性、直接性、复杂性的特点,使网络舆情控制变得极其困难。

其次,涉法网络舆情具备自身独有的特点:1.涉法性。引发涉法网络舆情的现实事件均直接或间接的涉及到法律或诉讼。2.应对被动性。政法机关对涉及到的事件和人不轻易发表意见或观点,只有当网络舆情出现时才能做出具体的应对措施。3.备受关注性。当前社会大众对公权利的行使、社会利益的调整等涉及社会公平正义的涉法事件加倍关注。

(二)恶性涉法涉诉网络舆情的危害性

课题组认为,涉法网络舆情可分为良性和恶性两类。良性涉法网络舆情有利于弘扬社会公平正义、提升司法公信力。恶性涉法涉诉网络舆情,不仅会损害司法权威和政法机关良好形象,严重的会影响到社会稳定和国家安全。因此,对恶性涉法涉诉网络舆情的危害加以研究显得尤为重要。

恶性涉法涉诉网络舆情的危害性主要表现在:1.混淆视听。涉法事件中,在网络上发布信息的绝大多数是事件的当事人及其近亲属或委托代理人,所发布的信息多是从自身利益出发,只发布对自己有利的信息,对自己不利的事实和信息绝不发布。2.损害形象。不良的、恶意的涉法网络舆情一旦形成,就会在网络上经不明真相的网民传播、放大,严重损害政法机关的形象。3.干扰执法。一部分当事人通过在网上歪曲事实、发泄不满、误导网民等手段,促使正常的涉法事件形成不良网络舆情,假借民意给政法机关执法施加压力、干扰执法。4.激化矛盾。社会不良社会情绪得不到及时有效的疏导、解决,部分人便利用网络的便捷性,在网络上宣泄不满情绪,放大、激化社会矛盾。5.影响安全。境外“西化”、“分化”势力通过网络在意识形态、思想文化等领域制造事端,企图实现威胁我国安全、统一的不良目的。

三、涉法涉诉网络舆情形成的原因

涉法网络舆情的形成是多方面的,主要有:

(一)执法方面的原因

1.群众观念淡漠,官僚衙门作风抬头。个别政法干警对涉法群众诉求漠不关心,采取冷、硬、横、推、敷衍塞责,涉法群众为了宣泄心中的不满情绪,会通过网络散布、传播、放大个别干警的官僚衙门作风。2.执法行为不文明、不规范、不严格。大部分涉法网络舆情的起因都是因政法干警在执法办案过程中执法行为不文明、不规范、不严格,一经网络散布、传播、放大,便形成了涉法网络舆情。3.个别政法领导、干警违法违纪、贪赃枉法。政法机关的个别领导和干警利用手中的司法权徇私舞弊、贪赃枉法,其违法行为经媒体曝光后,便成为网民关注、炒作的对象,控制不当就会迅速形成涉法网络舆情。4.执法公开的范围、力度还有待提高。网络受众之所以听信网络上发布的各种片面、不实、夸大的信息,主要原因是政法机关执法公开力度不够、信息传递不顺畅。

(二)理念方面的原因

1.认识不到位、重视不够。一些政法机关在发现涉法网络事件时,对其不加重视、不加处理。2.害怕应对、不会应对。一些政法机关缺少相应的应对、管控机构和具有一定网络专业知识的应对人员,一旦网络舆情出现,往往无所适从。

(三)管控方面的原因

1.管控机构不健全、应对职责混乱。一些政法机关应对网络舆情的管控机构大多为临时性机构,或者根本没有机构,只是其他职能部门的人员兼职。2.管控人员不稳定、应对能力低下。由于管控人员大多为兼职,导致应对能力和水平低,网络高端人才更是极度匮乏。3.管控制度不完善、应对效果差。没有形成用制度管理、应对网络舆情的工作模式。4.管控立法不成熟,应对依据欠缺。国家对网络管理的立法滞后,导致对网络舆论行为的监管处于空白地带。

四、应对涉法网络事件的路径选择

(一)改进作风、提高质效、执法为民、正确应对

1.增强群众观念,努力改进执法作风。全体政法干警要想群众之所想,急群众之所急,帮群众之所需,用真心、真情为群众排忧解难,坚决杜绝衙门作风,密切干群关系、党群关系,依法维护好他们的合法权益。

2.增强司法能力,努力提高执法质效。政法机关端正司法理念,树立质效意识、细节意识,培养认真负责、严谨细致的工作作风,构建科学司法质效评估体系,以高质效的司法工作确保政法机关司法公信力的提升。

3.坚守理想信念,努力践行执法为民。政法机关要以正在开展的党的群众路线教育实践活动为契机,严格约束政法干警的业内、业外活动,坚持不懈地抓好理想信念教育和党风廉政建设。

4.加大司法公开,努力畅通信息渠道。按照依法、及时、全面公开的原则,进一步落实司法公开的相关规定,坚持调查公开、立案公开、庭审公开、执行公开、听证公开、文书公开、审务公开等,保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权,及时把真实信息传播给群众,从而有效遏制不实言论的产生和传播。

(二)解放思想、提高认识、高度重视、积极应对

1.解放思想,提高认识。提高对网络舆情的认识和重视程度,开放地面对网络带来的改变和影响,是应对网络舆情的必由之路。

2.高度重视,积极应对。处置事件要坚持迅速、透明、公正的原则,公布信息要做到透明公开和公正,要做出具有说服力的结论和判断,积极引导舆情意见向积极、正确的方向发展,确保舆情应对的及时性和公正性.

(三)健全机构、完善制度、化危为机、妥善应对

1.建立专门的涉法涉诉网络舆情应对管控机构。设立相应的专门网络舆情应对管控机构,负责对网络舆情的领导、收集、研判、预测、分类、引导、反馈等应对管控工作,确保网络舆情得到及时、有效的应对。

2.培养稳定的涉法涉诉网络舆情应对管控队伍。通过招录、培训等方式培养高水平的网络理论和管理人才、高素质的一线网络评论人才、掌握尖端网络信息技术的专业人才,使网络舆情应对管控队伍更加知识化、专业化。

3.建立、完善涉法涉诉网络舆情应对管控制度。根据调研情况,课题组建议,政法机关应建立和完善以下几项应对管控制度。一是建立和完善涉法网络舆情监测引导制度。指定专人担任网络舆情监评员,对涉法网络舆情进行监测、汇总、登记、分类、评论、引导等工作,做到早发现、早报告、早处置。二是建立和完善涉法网络舆情应急预警制度。对各类危机事件要制订比较详尽的判断标准和预警方案,保持对事态在第一时间的掌控权。三是建立和完善涉法网络舆情分析研判制度。采取日通报、周研判、月分析和重大事件专题研判等方式,加强对网络舆情信息的层级研判。四是建立和完善涉法网络舆情负面应对制度。加大政法机关网络宣传策划力度,增强针对性、时效性、吸引力和感染力,深入宣传政法工作亮点,努力形成正面宣传的网络舆论强势。五是建立和完善涉法网络舆情联动处置制度。对一些影响面大,可能导致事件升级的危机网络舆情,要与相关部门和单位建立稳定、顺畅、高效的联动制度,密切关注事态发展,并适时、规范地发布权威信息,保持对事态信息在第一时间获知和掌控。六是建立网络舆情信息发布制度。通过建设政法机关自己的门户网站、微博,设立新闻发言人等,及时、准确、主动地向社会发布客观、公正、真实、权威的网络信息,及时澄清和杜绝虚假信息在网络上的传播,正确引导网络舆论。七是建立和完善涉法网络舆情评估考核制度。将网络舆情引导、应对、管控工作列入年终绩效考评中,或单独设立网络舆情应对管控考评制度。

4.推动网络信息安全立法,规范网络舆论监督。通过完善网络监管立法,对网络行为加以适当的监管,可以有效地监管网络舆情。我国互联网发展时间不长但发展迅猛,根据我国的国情,课题组建议当前我国对互联网的监管立法应进一步增强针对性和有效性。(课题组成员:徐 安 许金军 周崇华 赵 霞)